Gli assassini della memoria

GLI ASSASSINI DELLA MEMORIA

Il concetto di continuum storico non lega soltanto i fatti in un lungo elenco cronologico, ma, preso complessivamente, vuole significare che «è il passato che ci ha fatto come siamo qui e ora; ed è la radice dell’importanza che il potere politico ha sempre assegnato al controllo del passato come strumento privilegiato per il controllo del presente1». Non casualmente, tra i principali elementi caratteristici dell’uso pubblico della Storia, Gallerano cita la costruzione «attraverso il passato, del progetto e di una profezia del futuro», confermando quanto già affermava George Orwell2, non molto tempo prima: «Chi controlla il presente, controlla il passato. Chi controlla il passato controlla il futuro». Anche in questo caso, il senso è che, per legittimarsi, chi gestisce il potere ha bisogno di un’identità che abbia radici nel passato; ma, subito dopo, Orwell avverte: chi ha il potere di manipolare la Storia del passato a proprio favore, sarà tentato di farlo anche per il presente, con il preciso intento di ipotecare il futuro.

Ciò è sempre vero, ma lo è ancor di più per i regimi totalitari.

A oltre settant’anni dal 25 aprile 1945, c’è ancora chi pretende di negare o di banalizzare il totalitarismo fascista, mentre, definendosi «revisionista», fa parte, invece, della categoria dei negazionisti che cercano di colpire di nuovo le innumerevoli vittime del fascismo nella loro memoria individuale. Lo storico e filosofo francese Pierre Vidal-Naquet3 li chiama «gli assassini della memoria»4, perché vuole ricordarci che la Storia è fatta anche dell’intreccio delle memorie delle vittime e di quelle dei testimoni e, proprio per questo, l’operazione dei revisionisti è particolarmente vile e spregevole.

Ma se si può assassinare la memoria, si può assassinare anche la Storia?

Contrariamente ai luoghi comuni, la Storia non la fanno né i potenti né i vincitori; la Storia la fanno i documenti che, poi, gli storici studiano, interpretano e raccontano. La documentazione della Storia recente è così ampia che è difficile anche solo immaginare che possa essere distrutta, nascosta o manipolata. Tra l’altro, gli stati totalitari, in genere i più tentati dalla manipolazione, sono anche quelli che, di solito, hanno archivi bene organizzati, in cui la documentazione è ben curata e ciò, loro malgrado, permetterebbe agli storici di rimettere le cose al loro posto; ma il problema, in quei regimi, è il diritto di accesso agli archivi.

Verità storica e revisionismo storico

Gli storici cercano di stabilire la verità storica, determinando obiettivamente l’accaduto. Considerano il contesto e le circostanze di un evento o di un documento. Interpretano l’evidenza ed espongono le proprie opinioni, sempre consapevoli che altri storici potrebbero esaminare lo stesso materiale e, senza alcun intento fraudolento, giungere a conclusioni diverse. Gli storici sanno che, con l’acquisizione di nuove fonti e nuovi documenti, le loro verità potrebbero essere accantonate. In parole povere, nella narrazione storiografica non c’è mai una «pistola fumante» in grado di indicare con certezza il responsabile di un determinato fatto storico, né le verità storiche sono scolpite sulla pietra, come le tavole della legge, e neppure si possono misurare come la distanza dalla terra alla luna5. Con la pubblicazione del loro lavoro, gli storici lo mettono a disposizione della comunità scientifica perché ne possa fare l’uso più appropriato, secondo le regole scientifiche stabilite e accettate dalla comunità stessa.

Lo storico ha il dovere di rispettare i fatti e di accertarne l’esattezza, cercando di inserire nel proprio quadro tutti i fatti conosciuti, qualunque sia il loro senso, che abbiano comunque un certo rilievo per il tema della sua ricerca o per l’interpretazione che egli ne può dare. Soprattutto, lo storico sa che non c’è mai una sola causa che determina un avvenimento, bensì un insieme di esse, ciascuna delle quali andrà indagata per cercare di introdurre un ordine, stabilire una gerarchia per indagare i rapporti che le legano e poter indicare, in ultima analisi, quali a suo parere debbano essere considerate decisive. Infine, lo storico deve essere consapevole che ogni discussione storica ruota intorno al problema della priorità delle cause6 e che deve evitare ad ogni costo il c.d. «presentismo», che è il rischio di interpretare il passato con gli occhi e le conoscenze del presente.

La storia fatta coi piedi7

Coloro che si riempiono la bocca con l’espressione «verità storica» o – peggio ancora – con «verità» senza aggettivi, dovrebbero leggere un saggio di agile lettura, considerato una pietra miliare della riflessione sulla ricerca storica. È il famoso Apologia della storia o Mestiere di storico, scritto da uno dei più grandi studiosi del Novecento, Marc Bloch.

Membro della Resistenza francese e professore di storia alla Sorbona, fondatore con Lucien Febvre della rinomata rivista di storia “Annales d’histoire économiques et sociales”, Bloch fu arrestato dalla Gestapo nella primavera del 1944, torturato e infine fucilato insieme ad altri 26 partigiani. Apologia della storia uscì postumo, nel 1949. In quel libro, Bloch parla del metodo critico, di come maneggiare i documenti storici e di come nascano i falsi e gli errori.

Ecco, in estrema sintesi, alcuni tra i più utili insegnamenti che si possono trarre dal libro di Bloch.

- L’autenticità di un documento non implica l’autenticità del suo contenuto. Un foglio trovato in un archivio può essere autenticamente del 1945, e al tempo stesso essere pieno di asserzioni prive di riscontro e di basi fattuali. … Il passato non conferisce veridicità a un documento, una panzana non diventa vera solo perché d’annata. Ripetere che un documento «è autentico» senza distinguere tra questi due aspetti, anzi, confondendoli sistematicamente, è roba da storico della domenica… oppure da mestatore.

- Nemmeno l’archivio conferisce veridicità a un documento, come non gli conferisce autorevolezza: gli archivi raccolgono di tutto, se un documento viene trovato in un archivio rinomato, non per questo dice il vero, né il suo contenuto ha alcun “sigillo di garanzia”. Che un documento trovato negli archivi della Farnesina venga definito tout court come «un documento della Farnesina» è, nella migliore delle ipotesi, un errore marchiano; nella peggiore, un miserabile espediente.

- Ancor più cautela richiedono le testimonianze orali basate su ricordi e sulla frase «Io c’ero». L’esserci stato non conferisce autorità a un testimone né veridicità al suo racconto: bisogna capire dove è stato, e come, in quale condizione d’animo e a quanti “gradi di separazione” dall’evento che racconta. Non è nemmeno necessario che un testimone sia mendace perché la sua testimonianza sia priva di riscontri: ogni storico serio sa che i ricordi si modificano nel tempo, e l’esperienza di un testimone è sempre soggettiva e parziale. Per questo le testimonianze non vanno prese come oro colato ma indagate, smontate, confrontate tra loro. Soprattutto quando si parla di guerre, di tragedie, di eventi osservati in momenti di «violento turbamento emotivo», spiega Bloch, l’attenzione dei testimoni è «incapace di concentrarsi con sufficiente intensità su punti ai quali lo storico giustamente [attribuirà] un interesse preponderante».

- Tutte queste trappole si fanno ancora più insidiose quando il ricordo dell’evento è in realtà ricordo del racconto dell’evento, cioè la testimonianza è di seconda mano, fornita dal figlio o dal nipote del presunto testimone diretto, o è ancor più lontana dai fatti. Per capirci: uno che dice «in paese si è sempre detto» o frasi simili, molto a fatica può essere definito un testimone. Se il ricercatore continua a chiamarlo così, o è disonesto, o è stolto… o entrambe le cose.

- Senza questo approccio critico nei confronti delle testimonianze, si rimane al dettaglio che colpisce l’attenzione del profano, e si finisce per riportarlo senza filtri. Se un tale mi dice che sua sorella (nemmeno lui: sua sorella!), giocando su un prato quand’era ragazzina trovò un piede umano, io ho il dovere di chiedergli di approfondire: che anno era? Sua sorella chiamò i carabinieri? Fu perlustrata l’area? Si è poi scoperto di chi fosse quel piede? Non è altro che il vaglio giornalistico innescato dalla proverbiale “seconda domanda”. È l’ABC. Ma se non faccio la seconda domanda, quel piede resta un dettaglio macabro, morboso. Un dettaglio privo di contesto, insignificante e inutilizzabile a fini storiografici, ma molto buono per impressionare i lettori.

- Una volta trovato un documento, per prima cosa devo chiedermi se sono il primo ad averlo trovato. Dopodiché, devo subito inserirlo nel contesto delle conoscenze e acquisizioni storiografiche sull’argomento. Solo a quel punto potrò divulgarlo e parlarne in modo serio e coerente. Se lo divulgo prima di ogni cosa, e in modo sensazionalistico, aggiungendoci gli errori trattati nei punti 1 e 2 e cercando pezze d’appoggio in testimonianze raccolte senza le cautele descritte ai punti 3, 4, 5, non può che innescarsi una catena di reazioni negative.

- Un’altra cautela da osservare per riconoscere l’errore, evitando di maneggiare la storia in modo irresponsabile, è chiedersi se una storia è plausibile o semplicemente suona plausibile perché si accorda con dicerie, sentiti-dire e stereotipi diffusi. Blochscrive: «Quasi sempre l’errore è orientato in anticipo. Soprattutto esso si diffonde e prende radici solo se si accorda con le convinzioni preconcette dell’opinione comune; diventa allora come lo specchio in cui la conoscenza collettiva contempla i propri lineamenti». E aggiunge: «Perché l’errore di un testimone divenga quello di molti uomini, perché una cattiva osservazione si trasformi in una voce falsa, occorre anche che lo stato della società favorisca questa diffusione».

La destra e il revisionismo politico

Il metodo del “revisionismo politico” utilizzato dalla destra neofascista e dall’anti-antifascismo non fa nulla di ciò che Marc Bloch raccomanda: esso si basa sulla menzogna pura e semplice, sul falso, sul richiamo a una documentazione di pura fantasia. Qualsiasi testimonianza, qualsiasi documento partigiano, nazista o fascista anteriore alla Liberazione, o qualsiasi documento successivo americano o inglese, risultato delle indagini alleate sugli episodi più efferati, tragici e deprecabili del periodo ’43-’45, è dichiarato falso, o manipolato, oppure è ignorato. Per il c.d. “revisionismo politico”, insomma, tutto ciò che può documentare la storia drammatica della persecuzione politica e/o razziale, segnarne l’evoluzione, fornire termini politici di paragone è minimizzato, falsificato o ignorato.

Ma, mentre la manipolazione della documentazione dell’eliminazione degli ebrei, la categoria di cittadini più perseguitata nell’Europa occupata dai nazisti, è avvenuta nel corso della Storia stessa, la manipolazione della storia della guerra di Liberazione, che pure non manca, avviene abbondantemente dopo i fatti e, in genere, per una precisa scelta politica; spesso per cause geopolitiche internazionali. Benché sia facile da smascherare perché il fascismo, fortunatamente, fu incapace di immaginare il futuro per ipotecarlo, la manipolazione, quando c’è, risulta evidente alla semplice prova scientifica dello studio delle fonti. Per gli studiosi, ricostruire cosa è stato il totalitarismo fascista può essere talvolta problematico perché l’ampia documentazione è sparsa in diversi archivi, molti dei quali stranieri. Ma, il compito non è impossibile: per consultare i documenti, basta armarsi di pazienza, non porsi limiti di tempo, essere pronti a programmare viaggi nelle città in cui ci sono gli archivi che custodiscono i documenti che interessano lo storico; e, come è intuitivo, bisogna disporre di risorse economiche adeguate. Per inciso, va precisato che, quella che noi, oggi, ricordiamo come Guerra di Liberazione8 dall’occupazione nazifascista, per i fascisti repubblichini era una guerra civile: identificando la patria e lo Stato con il partito, essi consideravano traditori tutti coloro che del fascismo non ne volevano più sapere, cioè la stragrande maggioranza degli italiani.

Benché abbia radici più lontane, la recente manipolazione delle fonti è prevalentemente imputabile al desiderio della destra neofascista e degli anti-antifascisti di proporre la c.d. «faccia buona del fascismo» per cancellare il paradigma antifascista e sostituirlo con quello nuovo dell’anticomunismo, secondo il quale tutta la Resistenza è stata comunista. Siamo di fronte a una smisurata mistificazione che ha profondamente segnato la nostra società e ha contribuito a falsare il quadro della realtà storica nella quale la maggioranza dei ricercatori si sono trovati a lavorare, sin dalla fine della seconda guerra mondiale9.

Il più recente tentativo di alterazione delle fonti ha le sue origini nel gennaio 1995, quando il centrodestra legittimò Alleanza Nazionale, dopo il congresso del Movimento Sociale Italiano di Fiuggi, noto come “il congresso della svolta” e, con l’autorevole avallo berlusconiano, garantì l’ingresso di quel partito nel sistema democratico. Da allora, la divulgazione della Storia della Guerra di Liberazione ha abbandonato ogni rigore scientifico, assumendo un carattere tendenzioso e settario. Ma, se durante la Guerra di Liberazione, combattere con la forza delle armi un Pietro Koch10, il crudele torturatore della «Villa Triste» di Milano, era un obbligo morale, oggi di fronte a un Pansa11, a un Pisanò o ad altri noti e meno noti «assassini della memoria», bisogna rispondere con il metodo scientifico della ricerca storica, decostruendo le loro affermazioni, analizzandole pezzo per pezzo, mettendole a confronto con la documentazione, incrociando documenti e fonti, facendo insomma un’analisi critica, scientifica, puntuale e documentata di ciò che scrivono.

In questo modo, insegna Pierre Vidal-Naquet, lo studioso serio non si metterà sul loro stesso piano, ma smonterà i meccanismi delle loro fandonie e delle loro falsità, rendendo un servizio culturale utile non solo per il presente, ma anche per le nuove generazioni.

Il diritto alla verità

Gli «assassini della memoria» violano sempre, in modo più o meno palese, il diritto alla verità che spetta prima di tutto alle vittime, per evidenti ragioni, e poi alla società intera, che ha diritto di formarsi un’opinione corretta e non eterodiretta da un qualunque pregiudizio12, e, nel caso particolare, da quello anti-antifascista. Va poi detto che negano l’umana misericordia a chi porta il peso insopportabile dell’immenso dolore di queste tristi vicende; nel caso in studio, le famiglie dei quindici partigiani fucilati e le famiglie delle vittime dell’attentato di viale Abruzzi. Insomma, se non c’è alcun dubbio che queste persone abbiano diritto alla verità: chi si propone di trattare la strage di piazzale Loreto, quindi, – sia egli storico o no – dovrebbe sentire il dovere della ricerca della verità nella sua narrazione.

Il diritto alla verità discende dal principio giuridico universale per cui un crimine non è commesso soltanto contro la vittima, ma anche e soprattutto contro la comunità di cui viene violata la legge. Ne consegue che la società si difende dai crimini con leggi adeguate che prevedono sanzioni proporzionali al reato commesso. La società, come e ben più della vittima, deve essere risarcita con la sanzione del criminale per la violazione della legge che garantisce l’ordine pubblico generale. Il diritto alla verità è parte integrante della riparazione13 e la pubblicità della sentenza serve appunto anche a questo.

Tanto per esemplificare, la società ha ritenuto giusto sanzionare Brega Massone, il chirurgo responsabile di aver operato gli inoperabili per un miserabile calcolo economico, comminandogli ventun anni di galera ed espellendolo dall’ordine dei medici, per metterlo in condizione di non nuocere nuovamente alla comunità. Ed è difficile non essere d’accordo.

Perché, dunque, la società non dovrebbe difendersi dal regime criminale che ha portato il Paese alla catastrofe, che ha privato della libertà i suoi cittadini, li ha danneggiati con lutti e rovine infiniti, e li ha gravemente impoveriti? Questa è la ratio per cui la società sanziona il fascismo in Costituzione col divieto di ricostituire quel partito in ogni sua forma, e con leggi14 che ne vietano anche ogni manifestazione formale e di pensiero.

Al di là di ogni considerazione di filosofia del diritto e delle violazioni di legge, non pare inutile ricordare che il diritto alla verità sia stato palesemente violato con l’occultamento della strage di piazzale Loreto nel c.d. «armadio della vergogna», insieme alle altre 694 stragi di cui si compone quel maledetto archivio. Negli oltre cinquant’anni dell’occultamento, come vedremo, la destra fascista doc, neo e post, ha potuto costruire una consistente speculazione politica, ripresa puntualmente da certi organi di stampa.

Per inciso, poi, vale la pena di rilevare che l’equazione antifascismo uguale comunismo, cui spesso ricorrono gli «assassini della memoria» nostrani, è lo strumento con cui si vorrebbe sostituire il paradigma antifascista con il paradigma anticomunista in questa smemorata società che vive in un eterno presente, ignora il suo passato15 e perciò è incapace di progettare il suo avvenire. In realtà, antifascismo è sinonimo di democrazia e di libertà; esso si contrappone al totalitarismo fascista che invece nega l’esercizio di quei diritti civili, fondamentali in una società moderna, e il Parlamento che è ne l’espressione più importante.

Insomma, malgrado gli approfonditi studi storici, a tutt’oggi, c’è chi ancora non ha capito che il fascismo non è il contrario del comunismo16, ma è il contrario della libertà e della democrazia. O, forse, preferisce far finta di non capire.

GLI «ASSASSINI DELLA MEMORIA» DELLA STRAGE DI PIAZZALE LORETO

Nella nostra analisi, vengono presi in esame scritti di giornalisti e intellettuali, alcuni dei quali notissimi, che si sono improvvisati storici, e una persona di parte, l’ex federale di Milano Vincenzo Costa, che ha scritto le sue memorie. Tutti hanno in comune l’assoluta mancanza di trasparenza delle fonti e dei documenti che permettano di rifare il percorso della loro narrazione, al fine di validarla. Ne consegue che la mancata condivisione delle fonti e della documentazione su cui quei racconti si reggono, che è la base della scientificità della storia, ne impedisce la verifica e la validazione. Qui si evidenzia la differenza tra lo storico e il giornalista, l’intellettuale o il memorialista. Lo storico mette a disposizione della comunità scientifica il suo lavoro e la documentazione consultata, per sottoporli alla prova della validazione/falsificazione, sapendo bene, come abbiamo già visto, che in futuro la disponibilità di nuovi documenti potrà mettere in dubbio, o, perfino, modificare totalmente o parzialmente la sua interpretazione. Il giornalista, abituato dalla professione a difendere la segretezza delle sue fonti, di cui è giustamente geloso, quando veste i panni dello storico, mantiene questo suo abito professionale; ma, in questo modo, impedisce di mettere l’intero suo lavoro a disposizione della comunità scientifica, sottraendolo alla prova della verifica/falsificazione. La ricostruzione di fatti storici, realizzata a distanza di tempo dal giornalista che, in buona fede, si comporta in tal modo, non aggiunge alcun contributo valoriale né scientifico alla ricerca storica. Essa può essere invece, considerata un documento, ma solo in quanto cronaca di un evento storico, cioè quando è articolo giornalistico del fatto appena accaduto. Se, all’opposto, c’è malafede, e si pretende di negare o di banalizzare il totalitarismo fascista, talvolta anche irridendo le vittime, o non tenendone minimamente conto, allora ci troviamo di fronte a un «assassino della memoria».

Queste considerazioni valgono anche per l’intellettuale che si improvvisi storico o che, pur essendolo, non corredi il suo lavoro di una sufficiente documentazione o non la preveda proprio. Non posso che condividere quanto scrive Mario Isnenghi dei giornalisti che si improvvisano storici:

«L’autocandidatura di giornali e giornalisti a rappresentarsi come i veri storici – lasciando gli accademici intra moenia ai loro innocui giochetti eruditi – non ha fatto che rinforzarsi e trovare sempre maggiore udienza editoriale… e le pagine di “Cultura e spettacolo” … si sono sempre più affermate come il luogo effettivo del ripensamento storico capace di orientare e riorientare l’opinione pubblica e di far pensare al paese sé stesso, la propria storia»17.

Il memorialista, a differenza del giornalista, non si pone neppure il problema della veridicità del racconto: il suo scopo non è informare, ma proporre al lettore il suo punto di vista. Il suo lavoro può essere più facilmente assimilato al documento; e, naturalmente, il giudizio sul suo valore e come inserirlo nella gerarchia delle fonti, resta un problema professionale dello storico, che lo valuterà nelle modalità e nei termini suggeriti da Marc Bloch.

Per dare un seguito concreto alle nostre considerazioni, proponiamo di seguito la decostruzione e l’analisi critica dei lavori di alcuni «assassini della memoria» della strage di piazzale Loreto. Lo studio spazia dagli autori più noti a quelli meno noti, dai contenuti poco o, talvolta, per nulla veritieri; e da un valore letterario, a volte degno di nota, a quello, più spesso, semplicemente giornalistico.

Vincenzo Costa. Il padre di tutte le menzogne

Volontario negli alpini nella grande guerra, durante la quale divenne grande amico di Aldo Rèsega, fu fascista della prima ora e sansepolcrista; partecipò attivamente all’assalto della sede dell’Avanti! Durante l’esperienza fiumana, fece da collegamento tra Gabriele D’Annunzio e Benito Mussolini18. Alla fine del ’22, lasciò l’esercito e trovò lavoro nelle Officine Meccaniche (OM) di Milano, ove rimase per 17 anni, occupandosi nel frattempo di sindacalismo fascista, assistenza sociale e iniziative sportive, nella zona di Rogoredo. Nel ’37, divenne ispettore dell’Ente Comunale di Assistenza. Nel ’40, fu inquadrato nel 3° Alpini e schierato sul fronte francese; successivamente, prese parte alla spedizione di Russia, rientrando in patria nel gennaio ’43, per un principio di congelamento a un piede.

Dopo l’8 settembre 1943, aderì alla Repubblica sociale italiana, fu nominato vice-federale del Partito Fascista Repubblichino di Milano e, per volontà di Mussolini, comandante della 4ª Brigata Nera Mobile “Aldo Résega”. Federale di Milano dall’aprile 1944 alla Liberazione, fu poi imprigionato nel campo di concentramento di Coltano, presso Pisa, allestito al termine del secondo conflitto mondiale dagli Alleati. Quel campo fu poi utilizzato, fino al settembre 1945, per la detenzione di prigionieri di guerra fascisti, ex RSI, militari germanici e collaborazionisti dell’esercito tedesco di altre nazionalità.

Il 2 aprile 1946, la Corte d’Assise Straordinaria di Milano condannò Costa a 18 anni di reclusione per collaborazionismo, durante i quali iniziò a dedicarsi alla stesura delle sue memorie. Liberato nell’ottobre ’49, le terminerà verso i primi anni ’60; saranno pubblicate nel 199719, a oltre venti anni dalla sua morte.

Analisi de «L’ultimo federale»

Alla pagina 105, in data 9 agosto [1944], Costa scrive:

«Questo è stato il giorno più terribile per Milano. i bombardamenti angloamericani erano stati sino ad allora feroci ed avevano distrutto 15 mila case, innumerevoli opifici e ucciso migliaia di persone: ma nulla è stato paragonabile a questo eccidio destinato a segnare il principio di una lunga catena di sangue e di dolore, un momento indelebile nella storia della città, un episodio in cui solo Satana risultò vincitore. Piazzale Loreto è per gli italiani e gli stranieri la piazza più tragica d’Italia».

Vale qui la pena di mettere in evidenza che Costa, come la quasi totalità dei memorialisti fascisti, dimentica di dire che quando si dichiara una guerra è logico e normale che il nemico si difenda e, presto o tardi, passi, magari, anche all’offensiva. In questa fase, l’Italia fascista, che ha dichiarato guerra a Inghilterra e Francia prima, e a Stati Uniti e mezzo mondo poi, la guerra la sta perdendo. Dopo l’invasione della Sicilia, gli Alleati sbarcano in Calabria e proseguono l’offensiva per mettere a segno il loro piano strategico, semplice da dichiarare, più difficile da attuare: battere l’Italia fascista, risalire la penisola, e costringere Hitler a sguarnire il fronte russo, per soccorrere l’alleato italiano, alleggerendo così la pressione nazista sull’URSS. Quasi contestualmente, con lo sbarco in Normandia, a ovest e la pressione dell’armata sovietica, a est, il piano strategico si completava, chiudendo la Germania nazista in una ferrea e vincente manovra a tenaglia, che, per di più, come effetto secondario, sottraeva il contributo delle industrie italiane alla produzione bellica nazista. I bombardamenti delle città italiane fanno parte del piano e vanno considerati, oltre che obiettivi militari (fabbriche di prodotti bellici, caserme, aeroporti, impianti strategici civili e militari, ecc.), anche un elemento di pressione psicologica sulla popolazione civile per accelerare la resa. Da notare che l’atteggiamento degli Alleati fu molto diverso in Francia, ove, al contrario, si pose cura di evitare, per quanto possibile, il bombardamento dei centri abitati per limitare al massimo la morte di civili20. In questo caso, essendo la Francia parte della coalizione alleata, il bombardamento non voleva essere un elemento di pressione psicologica, ma rappresentava soltanto una necessità strategica e tattica. Ciò che, subito dopo, Costa afferma è particolarmente interessante21.

«Il comando tedesco stava cercando con ogni mezzo di accattivarsi la simpatia della popolazione milanese. Le brutalità, le deportazioni, gli arresti di massa operati nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre avevano suscitato paura e odio. Ora però […] che il governo fascista riprendeva con autorevolezza le sue funzioni, i tedeschi obbedivano a un nuovo indirizzo della loro propaganda e soprattutto al console generale di Germania che […] favoriva gesti auspicanti il ripristino del cameratismo e della comprensione. Concerti, spettacoli, ricevimenti, conferenze facevano parte di quell’inizio di cambiamento di atteggiamento verso gli italiani. Il rilascio di alcune centinaia di operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio in Germania, ottenuto dalle SS grazie all’intervento e alle pressioni di Parini, così antitedesco com’era, era stato un gesto emblematico di questa nuova atmosfera di comprensione. Si apriva un periodo in cui la brutalità e le rappresaglie tedesche erano finite, ma sarebbe bastato un solo atto criminoso contro le forze armate tedesche per vederli nuovamente reagire con ferocia.»

Quando mai, in una guerra di conquista, l’esercito che occupa il territorio nemico si preoccupa «di accattivarsi la simpatia della popolazione»? Nell’Est Europa, l’esercito nazista non si è mai preoccupato di essere accettato dalle popolazioni dei territori occupati né ha mai pensato di fare operazioni di pubbliche relazioni. Anzi, le innumerevoli stragi e la brutalità dell’occupazione parlano da sole e, ovunque, Italia settentrionale compresa, qualificano l’azione militare tedesca come determinata e criminale.

In ogni caso, l’incauta affermazione non trova alcun riscontro nelle testimonianze dei cittadini, né nei documenti d’archivio e neppure sulla stampa di regime. Lo stesso Saevecke, comandante della Sipo-SD per Milano e mezza Lombardia, in un rapporto a Berlino sulla strage di piazzale Loreto, non fa alcuna menzione di questa azione di pubbliche relazioni, evidentemente inventata da Costa22. Neppure il Corriere della Sera, organo di stampa allora strettamente controllato dal Partito Fascista Repubblichino (PFR), nei venti mesi di occupazione nazista, spende mai una sola parola per illustrare un programma di quel genere. L’11 agosto 1944, nella pagina del Corriere Milanese, il giornale pubblica un intero articolo che riprende di peso il testo del comunicato della sicurezza nazista per illustrare l’eccidio di piazzale Loreto; ma non fa alcun accenno al preteso programma tedesco di pubbliche relazioni, perché nel comunicato non c’è proprio! Bisogna inoltre evidenziare che il controllo nazista sull’Italia occupata è strettissimo. Già il 10 settembre ’43, quando mise sotto controllo diretto dello stato nazista le due regioni Alpen Vorland23 e Adriatische Kustenland, Hitler aveva deciso di dividere in due il territorio italiano: da una parte, la zona del fronte era sotto il ferreo controllo militare del maresciallo Rommel; nel resto dell’Italia, la zona nota come «territorio occupato» era posta sotto il controllo del plenipotenziario militare tedesco, generale Rudolf Toussaint. Al nord era installato il comando delle SS, con delega totale sulla sicurezza militare della zona. Tutte le relazioni politiche, infine, erano di stretta competenza del plenipotenziario del Reich, Rudolf Rahn. il 13 settembre, Speer ebbe carta bianca per salvaguardare le industrie italiane e dirottare la produzione bellica italiana verso la Germania24. con queste decisioni, prese all’insaputa di Mussolini, Hitler faceva dell’Italia uno stato satellite, simile alla Francia di Vichy. d’altra parte, Mussolini stesso, in una lettera a Claretta Petacci, riconosce la sua condizione di sudditanza rispetto alla Germania nazista:

«La mia è un’opera limitata di carattere amministrativo. Io sono una specie di podestà di un grande comune con poteri nettamente circoscritti. Uno Stato senz’armi è una parodia. Il Papa è infinitamente più armato di me. La Guardia Palatina – secondo i giornali – pur essendo il rifugio di tutta la nobilaglia imboscata – dispone di armi e artiglierie leggere. Io non ho niente, non ho ancora niente. Dopo quattro mesi le truppe giureranno senz’armi. […] Sì, io sono il “cadavere vivente” 25. È una maledizione!»

In una lettera di poco successiva, sempre indirizzata all’amante, Mussolini è ancora più esplicito:

«Io conto meno del due di coppe. Chi governa l’Italia non sono io. Io faccio da ”paravento”, come qualcuno ha detto a villa Feltrinelli] Il popolo mi disistima e mi odia. Dopo un mese, non sono riuscito a portare un solo soldato a Roma.26».

Non è un caso che lo storico tedesco Lutz Klinkhammer, con efficace immagine, definisca l’Italia del 1943-45 l’«alleato occupato». Secondo lo storico tedesco,

«…la brutalità della “lotta contro le bande” non aveva nessuna connessione con il pericolo rappresentato dai partigiani. Perlopiù non si trattava di una risposta a una reale minaccia, quanto piuttosto di “azioni punitive”»27.

Nei venti mesi dell’occupazione nazista in Italia, ovunque, ci sono state tre fasi: la prima, che ha inizio con la presa del potere, in cui si organizza la burocrazia d’occupazione; la seconda fase è quella del carattere amministrativo dell’occupazione, in cui, salvo la fascia del fronte, il potere tedesco viene gestito dall’amministrazione militare che esercita uno stretto controllo dell’amministrazione civile italiana, che meramente esegue le direttive naziste; la terza fase, infine, fu quella del progressivo disimpegno militare, compreso tra l’avvicinamento del fronte per l’offensiva alleata e la ritirata tedesca.

Le stragi avvennero quasi sempre fin dalla prima fase, quando entrarono in vigore gli ordini generali per la repressione del movimento partigiano, già sperimentati con successo nella guerra di sterminio dell’est europa. la disposizione più importante fu la «direttiva di combattimento per la lotta contro le bande nell’est», spesso indicata semplicemente come merkblatt 69/1, che contemplava espressamente l’uccisione di civili, fossero essi ragazzi, donne, bambini o vecchi. essa entrò in vigore in italia nel novembre ’43, nell’ambito della 14a armata, ma molto probabilmente anche la 10a armata l’adottò, fin dall’8 settembre28.

I recenti studi per realizzare l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia29 addebitano alla direttiva merkblatt 69/1 il comportamento criminale di molti reparti tedeschi – e non solo delle SS – che complessivamente fece oltre 25 mila vittime civili.

Altro che «concerti, spettacoli, ricevimenti, conferenze»!

Ma proseguiamo pure con quanto dice Costa dell’attentato di viale Abruzzi dell’8 agosto ’44.

«Alle 7 di ogni mattina, sotto gli alberi di viale Lombardia, angolo piazzale Loreto, giungeva una decina di camion tedeschi dai quali venivano calate ceste ricolme di verdura, di patate, di frutta che la Staffen [sic]-propaganda acquistava al mercato di Porta Vittoria e distribuiva gratuitamente ai cittadini. Il mattino del 9 agosto si snodava sotto gli alberi una lunga fila di massaie in attesa del loro turno».

Chiunque conosca la toponomastica di Milano sa che viale Lombardia nasce in piazza Piola e finisce in piazza Durante, a oltre 700 metri da piazzale Loreto!

Una decina di camion tedeschi che tutte le mattine scaricava ceste ricolme di verdura, patate e frutta? Come mai una colonna militare di quelle dimensioni non ha un preciso ordine di servizio di cui, se c’è, si possa cercare traccia? E come mai non ce n’è traccia alcuna nel famoso comunicato della sicurezza nazista?

«Acquistate al mercato di Porta Vittoria»? Ma i nazisti, che occupano militarmente il Nord e il Centro Italia, non hanno bisogno di “acquistare”, confiscano e basta! Tutt’al più – ma accade raramente – rilasciano un pezzo di carta per giustificare la requisizione.

Il «9 agosto»? L’attentato avviene in viale Abruzzi, l’8 agosto ’44, alle 8.15, all’altezza del numero civico 7730, che ancora oggi, sul muro, porta i segni delle schegge, ed è a circa 700 metri da piazzale Loreto.

Ma andiamo pure avanti.

«Un grosso maresciallo tedesco, grande come la statua di san carlo d’arona, dalla faccia di bonaccione bevitore di birra, sorridente con tutti, prendeva la merce e la calava nelle capaci borse. le donne ringraziavano e se ne andavano veloci. […] nottetempo, nelle casse ricolme «ignoti» posero una bomba ad orologeria e quando al mattino il solito maresciallo, “el carlun”, come lo chiamavano le massaie, era affaccendato a distribuire verdure l’infernale ordigno scoppiò con un tremendo schianto: i morti furono sette, cinque soldati tedeschi, compreso il grosso maresciallo, e due popolane milanesi; i feriti più o meno gravi furono una trentina».

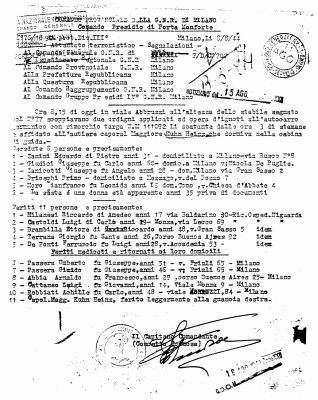

Bel quadretto di costume! Peccato che sia falso: è tutt’un’invenzione di Costa. Confrontandolo col è avvenuta il mattino del 10 – 8 – 1944 in Piazzale Loreto».

L’intero paragrafo dimostra, in modo del tutto involontario, il ruolo subalterno della RSI: chi prende le decisioni è il comando della sicurezza nazista, che decide la “rappresaglia”, emana il comunicato della fucilazione, ne ordina la pubblicazione al Corriere della Sera, che lo pubblica quasi integralmente, e pretende dai fascisti il plotone d’esecuzione e il servizio d’ordine.

«… il comandante Colombo avrebbe dato un plotone di volontari della Muti e della guardia nazionale, mentre da parte mia avrei fornito due compagnie di fucilieri della brigata nera Resega a disposizione del questore Bettini per il servizio d’ordine pubblico e per bloccare gli accessi a piazzale Loreto dove sarebbe avvenuta l’esecuzione».

Il comandante della Muti e il federale, comandante anche la brigata nera Aldo Résega, eseguono gli ordini nazisti senza battere ciglio.

E, più avanti Costa scrive:

«Alle 7 del 10 agosto, 10 cittadini italiani furono fucilati per rappresaglia a piazzale Loreto: 7 erano stati uccisi il 9 mattina, 10 il giorno successivo: 17 vittime, alle quali si aggiunsero quelle del 28 aprile 1945. Il comando tedesco impose che i fucilati restassero esposti per due giorni sul posto dell’esecuzione».

Dieci italiani? Dovevano essere venti: come mai sono stati dimezzati? È forse intervenuta la c.d. mediazione del fascismo repubblichino? Se è così, perché Costa perde l’occasione di metterla in evidenza ancora una volta?

Comunque sia, Costa continua la sua personale saga degli errori: i fucilati sono 15 e non 10; mette insieme due episodi diversi (l’attentato dell’8 [che per lui è il 9] e la strage del 10 agosto) e, confonde le idee al lettore, aggiungendo per soprammercato l’esibizione dei corpi del 28 [recte, 29] aprile 1945.

Per quanto concerne l’esibizione dei morti partigiani, nella documentazione attualmente nota, non c’è traccia di un ordine di abbandonare i cadaveri sul selciato del piazzale per due giorni, per ammonire la popolazione. Anzi: la documentazione a oggi disponibile ci consente di dire che lo scempio dell’esposizione dei poveri morti durò un solo giorno né ci fu un ordine nazista che l’ordinò per due giorni34. Tuttavia, è certo che la tragica scena non si protrasse oltre le ore 20, perché di questo esistono documentazione e testimonianze. Il cardinale Schuster, già informato dal diacono Giovanni Barbareschi che, in mattinata aveva benedetto i poveri corpi per suo ordine, nel tardo pomeriggio fu aggiornato della situazione anche dal prefetto Parini, e inviò una vibrata protesta all’Ambasciata tedesca, minacciando che, se i cadaveri non fossero stati rimossi immediatamente, l’avrebbe fatto lui personalmente35.

L’introduzione di Giuseppe Parlato

Come abbiamo già visto, nell’aprile 1946, condannato dalla Corte d’Assise Straordinaria di Milano per collaborazionismo, Costa inizia a dedicarsi alla stesura delle sue memorie, nel carcere di Pizzighettone. Liberato nell’ottobre ’49, le correggerà, ampliandole con notizie apprese dopo, corredandole di rari commenti critici, e terminandole, infine, verso la metà degli anni ’60.

Negli anni ’90, i suoi eredi riescono a interessare al volume Renzo De Felice che non espresse un giudizio valoriale sui contenuti ma sul valore documentale delle memorie. Preso da mille impegni, non intervenne personalmente nella cura del volume di Vincenzo Costa, ma segnalò alla famiglia Costa un suo allievo molto preparato, Giuseppe Parlato, che del volume di memorie di Vicenzo Costa, “L’ultimo federale”, fu poi curatore.

Parlato apprezza il taglio memorialistico che trova concreto e asciutto, senza particolari concessioni alla retorica di regime. Si trova però di fronte a un’opera ponderosa, che abbraccia le vicende personali di Costa, calate nella storia del fascismo primigenio per arrivare fino al fascismo repubblichino della RSI, nel 1943-1945 e oltre, fino al dopoguerra. Parlato ne estrarrà il periodo in cui Costa è il federale di Milano, perché, giustamente, considera la federazione milanese un osservatorio privilegiato di un tempo tragico e particolarmente travagliato per l’intero Paese.

Non casualmente, molti storici e giornalisti di ogni tendenza, a partire da Giorgio Pisanò per arrivare fino a Giorgio Bocca, hanno mostrato interesse per quelle pagine, a cui molti hanno attinto, citandone brani interi, per ricostruire aspetti importanti del fascismo repubblichino o, più semplicemente, per illustrarne alcuni momenti particolari36.

Ciò che a noi interessa in modo molto particolare, è la nota 18 della pagina XVII dell’Introduzione di Parlato perché lì si parla testualmente del

«… largo uso che Pisanò fece per la sua Storia della guerra civile in Italia 1943-1945 (Milano, 1974, pp 190 ss., 922 ss., 960 ss., 1510 ss.) delle memorie di Costa, dategli in visione direttamente dall’autore e utilizzate con il suo consenso».

La prima edizione del libro di Pisanò è del 1964. L’informazione è importante perché le pagine 922 e seguenti, più esattamente quelle da pagina 926 a pagina 928, sono quelle in cui Pisanò parla della strage di piazzale Loreto, che analizzeremo nelle prossime pagine. Ed è proprio a queste che si ispireranno poi altri «assassini della memoria», dai più importanti a quelli di mezza tacca per narrare di quell’eccidio. In conclusione, le memorie di Vincenzo Costa rappresentano la matrice di tutte le successive narrazioni della strage di piazzale Loreto, utilizzate dalla destra neofascista.

Giorgio Pisanò. L’arcifascista

Giorgio Pisanò, giornalista, nacque a Ferrara nel 1924, da una famiglia meridionale, della piccola borghesia dell’impiego statale. Poco dopo l’armistizio dell’8 settembre, si arruolò volontario nella X Mas e fu assegnato alla raccolta di informazioni oltre le linee nemiche. Nel 1944 fu paracadutato nei pressi di Roma oltre le linee anglo-americane. Preso prigioniero dall’esercito inglese mentre tentava di ripassare le linee, non identificato come agente fascista, fu imprigionato per un mese nel carcere di Arezzo, perché sorpreso a circolare in zona di guerra senza permesso. Rientrato fortunosamente nel Nord Italia, il 20 aprile 1945, raggiunse la Valtellina dove si stava organizzando il c.d. ridotto alpino. Preso prigioniero dai partigiani il 28 aprile 1945, fu incarcerato a Sondrio, e poi trasferito nel carcere milanese di San Vittore, ove restò fino al 26 ottobre 1945. Successivamente, fu ristretto nei campi di concentramento alleati di Terni, prima e di Rimini, poi, da cui fu liberato nel novembre 1946.

Nel 1948, Pisanò cominciò la sua attività di giornalista nel Meridiano d’Italia, un settimanale di destra neofascista, iniziando anche a condurre ricerche per provare gli omicidi compiuti dai partigiani nel dopoguerra. Divenuto giornalista professionista, nel 1954, approda a Oggi, settimanale fondato da Angelo Rizzoli e diretto da Edilio Rusconi. Nel 1960, Rusconi che, lasciato Oggi per diventare editore di Gente, lo chiama al suo settimanale e lo incarica di raccogliere materiale fotografico e documentale sulla Resistenza, per un reportage da pubblicare a puntate.

Nel 1963, Pisanò si mette in proprio, a sua volta, con il settimanale Secolo XX. È di quegli anni l’attività storico-saggistica: pubblica diversi volumi sulla seconda guerra mondiale e sul fascismo durante la RSI. Nel 1968, ridà vita al settimanale Candido, erede di quello fondato da Giovannino Guareschi, assumendo la carica di direttore, che manterrà fino al 1992.

Nel 1972, venne eletto senatore per il Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale, nella circoscrizione Lombardia. Fu riconfermato ininterrottamente per cinque legislature fino al 1992. Nel 1995, dopo la svolta di Fiuggi, abbandonò Alleanza Nazionale, e, con Pino Rauti, fondò Fiamma Tricolore, per dare continuità agli ideali politici del fascismo storico; ma, qualche mese più tardi, lasciò la vita politica per motivi di salute. Morì a Milano il 17 ottobre 1997.

Analisi della «Storia della guerra civile in Italia

Nella narrazione di seconda mano dell’attentato di viale Abruzzi, Pisanò riprende, dalle memorie di Costa37, l’episodio della distribuzione di generi alimentari alla popolazione da parte dei nazisti, inserito nel quadro di un inverosimile programma nazista di pubbliche relazioni, e conferma l’errore di datazione. Corregge invece la collocazione topografica dell’episodio, che Costa, erroneamente, pose «sotto gli alberi di viale Lombardia, angolo piazzale Loreto» ed elimina la «decina di camion tedeschi» che, opportunamente, Pisanò riduce ad uno solo (senza tuttavia accennare al rimorchio, citato invece nel rapporto del capitano Formosa ) mentre è una decina il numero di militari che aiutano el Carlun, il corpulento quanto immaginario maresciallo tedesco.

Il risultato del lifting di Pisanò è il seguente testo:

«Ma l’episodio che doveva scatenare la terribile rappresaglia di piazzale Loreto38 accade la mattina del 9 agosto39 in viale Abruzzi. Già da alcune settimane, i “gappisti” avevano notato che, ogni mattina, alcuni camion dell’esercito tedesco si fermavano in viale Abruzzi, poco lontano da piazzale Loreto40, e distribuivano gratuitamente alla popolazione ceste di verdura, frutta, pane, frattaglie e così via, residuo evidentemente delle loro mense. La distribuzione veniva effettuata da una decina di soldati germanici al comando di un maresciallo41 grande e grosso, bonario e gioviale, che gli abitanti della zona avevano finito con soprannominare, el Carlün (il Carlone)».

Residuo delle mense naziste? La fantasiosa aggiunta di Pisanò è davvero una sciocchezza: in tempo di guerra, i generi alimentari erano razionati, la gente per nutrirsi faceva ricorso alla borsa nera, sotto gli occhi delle autorità che avrebbero dovuto controllare, senza che queste facessero una piega; anzi, spesso, erano complici dell’illecito commercio. Per rendersi conto dell’assurdità dell’affermazione, basta guardare la fotografia del denutrito mutino posto a guardia delle vittime della strage: sia i militari italiani che quelli tedeschi, per nutrirsi ricorrevano alle requisizioni nelle campagne; e, spesso, le spedizioni per l’approvvigionamento alimentare erano destinate all’insuccesso. Altro che «residuo evidente delle mense» naziste!

«I comunisti non tardarono a comprendere che questa distribuzione quotidiana stava creando dei vincoli di simpatia nella zona Loreto tra i tedeschi e la cittadinanza. Decisero allora di interrompere questi rapporti e di interromperli nella maniera più sanguinosa possibile».

Conclusione soggettiva di Pisanò, che non è suffragata da alcuna documentazione, ma fa il paio con le affermazioni di Costa sulla presunta tregua, non si sa da chi dichiarata.

«La mattina del 9 agosto, allorché i camion germanici giunsero in viale Abruzzi, i “gappisti”, confusi tra la folla, riuscirono a collocare destramente in alcune ceste, già posate a terra accanto ai camion, delle bombe ad alto potenziale e si allontanarono immediatamente».

Pisanò ha già identificato i colpevoli dell’attentato: sono i “gappisti”; e agiscono con destrezza, lasciando le bombe nelle ceste “già a terra”.

«Pochi minuti dopo una serie di terrificanti esplosioni seminò la strage. Cinque soldati tedeschi e cinque civili restarono fulminati. Tra i tedeschi, anche el Carlün. Ecco i nomi dei civili: Edoardo Zanini, Giuseppe Giudici, Primo Brioschi, Giuseppe Zanicotti e una donna rimasta sconosciuta».

I cinque morti tedeschi sono un’invenzione di Costa che Pisanò trasferisce – pari pari – nel suo racconto e, come Costa, non ne cita i nomi. Come abbiamo già visto nell’analisi della narrazione di Costa, secondo il rapporto del capitano della GNR Formosa, i morti sono sei e sono tutti civili italiani. D’altra parte, non c’è alcun riscontro documentale della pretesa morte di cinque sconosciuti militari tedeschi all’archivio dell’obitorio, né agli archivi dei cimiteri milanesi, o negli ospedali milanesi né altrove42.

L’attentato avviene «intorno alle 8 dell’8 agosto», e nello stesso pomeriggio, la donna sconosciuta sarà identificata dal marito, Rodolfo Vellani, per Amelia Berlesi, di anni 3943. Tra i nomi degli italiani citati da Pisanò, morti nella doppia esplosione (quindi, non una serie), manca il nome di Gianfranco Moro, il sesto morto del rapporto del capitano Formosa, che Pisanò, invece, colloca tra i feriti gravi, deceduti in un secondo momento.

«Altri sedici civili, tra i quali numerose donne e bambini, restarono gravemente feriti: quattro di questi, Gianfranco Moro, Antonio Beltramini, Enrico Masnata, e Antonio Brambilla, morirono nelle ore successive».

Per Pisanò, i morti in seguito alle ferite coincidono con quelli del Corriere della Sera, mentre il numero dei feriti (12) è diverso (per il Corriere sono 13). Fatto interessante: il rapporto del capitano Formosa ne riporta, tra gravi e leggeri, undici. Tra i nomi di morti e feriti, eccetto la donna sconosciuta (Amelia Berlesi), il rapporto fascista non riferisce nomi di donne né di bambini. La generica affermazione è presa di peso dal “Comunicato” del Comandante della Sicurezza tedesca dell’11 agosto. Secondo la documentazione del Civico Obitorio, poi, eccetto Masnata Enrico, nessuno dei nomi indicati da Pisanò è riconducibile all’attentato di viale Abruzzi. Per quanto concerne il Masnata, l’attribuzione è dubbia perché, malgrado che il numero del nulla osta dell’autorità giudiziaria, che autorizza la rimozione della salma, possa essere riconducibile a quello delle altre vittime dell’attentato, il corpo proviene dal Policlinico (e non dall’Ospedale di Niguarda, ove, secondo il rapporto Formosa, sono stati trasferiti tutti i feriti gravi); senza contare che quel nome non compare tra i feriti gravi del rapporto della GNR.

Per dare maggior peso al suo racconto, Pisanò cita il federale Costa, dicendo che quando la notizia dell’attentato di viale Abruzzi giunse tra i fascisti della federazione

«Riuscimmo comunque a impedire che i fascisti si abbandonassero a rappresaglie indiscriminate e contemporaneamente cercammo di sapere che cosa stesse maturando nei comandi germanici».

Pisanò cerca poi di legittimare la c.d. “rappresaglia”, che le autorità naziste hanno in programma, attribuendo alle convenzioni internazionali l’autorizzazione alla fucilazione di dieci italiani per ogni tedesco ucciso, stabilito invece unilateralmente ed arbitrariamente dal c.d. “Bando Kesselring”, che pure viene ricordato.

Decisamente false, invece, sono le affermazioni che tutte le autorità fasciste si adoperarono per impedire che la rappresaglia avesse luogo perché consci

«come eravamo che l’attentato era stato compiuto al solo scopo di provocare la reazione germanica e speculare poi sul sangue degli innocenti che ne sarebbero andati di mezzo.».

Solo una mentalità contorta come quella fascista può pensare una cosa del genere e attribuirla al nemico che, per definizione e senza alcuna capacità di distinguere le diverse appartenenze degli antifascisti, è solo e soltanto comunista. Comunque, la sola autorità fascista che si mosse, accanto al cardinale Schuster, fu il prefetto Parini che tentò inutilmente di mettersi in contatto con le più alte autorità tedesche che si rifiutarono di parlargli44.

«Le autorità italiane ottennero solo di ridurre il numero degli ostaggi da fucilare che infatti venne portato dai cinquanta preventivati a quindici».

I cinquanta ostaggi da fucilare sono un’invenzione di Pisanò per conciliare così, riprendendo il parto della fantasia di Costa, i cinque soldati tedeschi morti nell’attentato di viale Abruzzi con il c.d. bando Kesselring. Il documento del Comandante della Sicurezza nazista (senza data), che annuncia la fucilazione, dice che l’elenco dei fucilandi era di 26, poi ridotti a quindici per autonoma decisione nazista. Dieci furono trattenuti come ostaggi a disposizione dei tedeschi, nel caso che si ripetessero atti terroristici (così nel manifesto di Saevecke). L’unica donna, Giuditta Muzzolon, dice sempre il comunicato della Gestapo, fu graziata. Tutto ciò non corrisponde comunque al vero: la Muzzolon fu avviata al campo di concentramento di Ravensbrück e si salvò per pura fortuna. Anche i dieci “ostaggi” furono avviati ai campi di concentramento: inviati prima a Flossemburg e poi a Dachau, ne torneranno solo la metà, i più giovani e robusti. Tra essi, Eugenio Esposito, figlio di Andrea, uno dei quindici; verrà a sapere della morte del padre solo al suo rientro.

Pisanò cerca qui di accreditare il fascismo repubblichino di iniziative a tutela di vite italiane che, almeno in questo caso, è decisamente falso. Il viceprefetto Bettini, nella sua testimonianza alla Corte d’Assise Straordinaria di Milano del 28 agosto 1946, già ricordata45, e quella dell’Obersturmführer SS Eugen Krause, anch’essa già ricordata46, confermano che dai documenti, appare chiaro che la tutela delle vite italiane non è in cima ai pensieri dei fascisti repubblichini, che invece si mostrano particolarmente zelanti verso i nazisti, a scapito delle vite italiane.

Fin dall’inizio Pisanò imputa ai “comunisti” (per il fascismo repubblichino tutti gli antifascisti sono comunisti; la semplificazione, ripresa da chi utilizza la sua Storia della guerra civile in Italia come fonte, giunge intatta fino ai giorni nostri) il machiavellico piano di commettere l’attentato per provocare la reazione nazifascista e stracciarsi poi le vesti di fronte al popolo milanese, indignato per la ferocia della reazione.

Sono gli stessi argomenti che il fascismo doc, neo e post usa per la strage delle Fosse Ardeatine a Roma, ben più terribile, ma ispirata dagli stessi folli criteri. Il ragionamento rivela di essere generato in un periodo successivo al 1943-45: nella guerra asimmetrica che vede i partigiani combattere contro le truppe di occupazione naziste e fasciste, la rivendicazione degli attentati fa parte della strategia e della tattica; la Resistenza, per mettere in difficoltà gli eserciti regolari contro cui combatte, deve sopperire all’inferiorità numerica e alla povertà di mezzi, ingigantendo gli atti bellici compiuti; infine, la strategia della comunicazione equivale a un’arma molto potente: bisogna far conoscere alla popolazione che c’è la Resistenza che si oppone ai sistemi totalitari fascista e nazista.

La narrazione di Pisanò riveste una particolare importanza perché dimostra che è ripresa dalle memorie di Costa, non ancora pubblicate, mentre la Storia della guerra civile in Italia di Pisanò uscirà tra il 1964 e il 1965. Tutti gli anti-antifascisti o i neofascisti dichiarati che narreranno della strage di piazzale Loreto, utilizzano il volume di Pisanò come fonte e sono chiaramente identificabili perché riportano gli stessi errori, pur cambiando particolari marginali.

Vittorio Messori. Un italiano ben poco serio

Vittorio Messori nacque a Sassuolo, nel 1941; a guerra finita, la famiglia si trasferì a Torino, dove il padre – che non nascose mai il suo anticlericalismo – aveva trovato lavoro presso l’Italgas. Giornalista e scrittore, egli ha collaborato con La Stampa, Avvenire, Corriere della Sera e Jesus, solo per citare le testate più note.

Dopo la maturità classica presso il liceo D’Azeglio, Messori si laureò, nel 1965, alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, con una tesi in storia del Risorgimento (relatore Alessandro Galante Garrone) e con due tesine discusse con Luigi Firpo e Norberto Bobbio.

Nel 1970, entrò a Stampa Sera come redattore della cronaca cittadina. Dopo quattro anni di cronaca, Arrigo Levi, allora direttore del giornale, lo chiamò a far parte del gruppo di tre giornalisti destinati a dar vita a Tuttolibri, il nuovo settimanale culturale del quotidiano torinese.

Nello stesso periodo, Messori consegnò alla SEI il manoscritto del libro Ipotesi su Gesù, inchiesta sulle origini del cristianesimo. L’editore lo pubblicò un anno dopo, nell’autunno del 1976, con una tiratura iniziale inferiore a tremila copie che andarono esaurite in poco tempo, così come le successive ristampe. A oggi, il libro ha venduto ben più di due milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 1984 intervistò il cardinale Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ne risultò un saggio a quattro mani, intitolato Rapporto sulla fede, pubblicato l’anno successivo dalle edizioni San Paolo e poi tradotto in molte lingue. La denuncia dei «pericoli» e delle «difficoltà» della Chiesa e la condanna della teologia della liberazione provocarono le critiche degli ambienti progressisti cattolici.

Nel 1990 Messori diede alle stampe la biografia del beato Francesco Faà di Bruno (titolo Un italiano serio). La presentazione del volume, avvenuta al meeting di Comunione e Liberazione, generò una violenta polemica, per una frase di Messori, in cui invocava un processo di Norimberga per i principali esponenti del Risorgimento.

Nell’ottobre del 1993, in occasione dei quindici anni di pontificato, a Messori fu proposto di intervistare Giovanni Paolo II, prima intervista della storia a un pontefice. Messori espresse al Papa le sue perplessità sull’opportunità dell’operazione: «Santità, abbiamo bisogno di un Papa, di un maestro che ci guidi, non di un opinionista televisivo». Il Papa lo mise a tacere rispondendo semplicemente: «Non sono d’accordo con lei».

Il 24 dicembre 2014, sul Corriere della Sera, Messori ha pubblicato un articolo-confessione dal titolo “I dubbi sulla svolta di Papa Francesco”, nel quale esprime un giudizio molto critico su Papa Francesco, esprimendo le sue perplessità sul nuovo corso stabilito dal Pontefice.

Nella numerosa storiografia della strage nazifascista di piazzale Loreto, si inserisce anche un articolo di Vittorio Messori, raffinato e colto intellettuale cattolico, di chiara fama. Sorprende che il suo non sia un lavoro accurato, rigoroso, ligio alle regole della ricerca scientifica – cui l’autore dovrebbe essere abituato -, ma piuttosto costretto negli angusti limiti del pregiudizio anti-antifascista. Per chi ne conosce le opere, è difficile immaginare Messori nei panni di Torquemada; eppure, la sua narrazione finisce per farne emergere una figura molto simile a quella dell’intransigente inquisitore. D’altra parte, la Storia è scienza in quanto ricerca in divenire continuo e, per questo, falsificabile, cioè dimostrabile falsa e, come ogni principio scientifico, deve essere verificabile e soggetta a smentita47. È lecito, dunque, pensare a uno scivolone di Messori. La sua specchiata fama di storico ci fa pensare che non possa non essere consapevole che i contenuti, così palesemente di parte, erronei e volti a orientare il pensiero dei suoi lettori verso l’area più conservatrice – diciamo così, volendo essere indulgenti – lo espongono irrimediabilmente al rischio del discredito sul piano morale prima ancora che su quello professionale.

In ogni caso, se chi scrive non ha certamente titolo per criticare il suo lavoro di storico del cattolicesimo, è tuttavia in grado di mettere in evidenza le contraddizioni di Messori quando affronta un campo storico che non gli è proprio; soprattutto, perché risulta palese ch’egli, nel suo articolo sulla strage nazifascista di piazzale Loreto, non ha rispettato le rigorose leggi della metodologia della ricerca storica. Anzi, si dimostra prigioniero dei suoi pregiudizi.

Lascio, quindi, ai lettori il compito di verificare la mia affermazione e di giudicare l’azzardato articolo di Messori sulla strage nazifascista di piazzale Loreto.

Analisi dell’articolo «Piazzale Loreto come via Rasella»

La cosa che più sorprende nell’articolo di Messori48, è l’assenza di ogni dubbio e la sua adamantina, incrollabile certezza di possedere “la verità”; a maggior ragione, se consideriamo che il processo al criminale di guerra Theodor Saevecke, all’epoca unico ancora in vita dei diciotto responsabili della strage nazifascista, si è concluso nel giugno 1999, mettendo a disposizione degli studiosi una considerevole mole di documenti sull’argomento49 che però Messori ignora. Malgrado ciò, egli incautamente invoca la tirannia del Grande Fratello orwelliano

«che vuole irreggimentarci e controllarci dalla culla alla tomba, […], dicendoci non soltanto come dobbiamo votare, ma come dobbiamo pensare e vivere»,

perché – afferma – riferendosi alla storiografia del famoso eccidio,

«nessuno dice come andarono davvero le cose».

E aggiunge, temerariamente:

«È solo l’amore per la verità che deve contrassegnare un cristiano che mi spinge a ricordare lo svolgimento dei fatti, non certo una qualche simpatia per il fascismo, per il quale ho la stessa estraneità, anzi orrore, che nutro verso il comunismo50».

Insomma, un invito a verificare la sua versione di «come andarono davvero le cose». E, considerato che ignora gli esiti e la documentazione del processo Saevecke, l’amore della verità ci porta a concludere che Messori “una qualche simpatia per il fascismo” ce l’ha per davvero!

Anche se volessimo tralasciare la captatio benevolentiae della citazione di Pertini, forse il più popolare tra tutti i presidenti della Repubblica, e il veniale errore nell’attribuirgli la definizione di «macelleria messicana»51, per la macabra esposizione dei corpi di Mussolini, della sua amante e dei gerarchi fascisti, in quella piazza, il 29 aprile 1945, Messori comincia davvero molto male. Infatti, dice testualmente:

«In quel nodo di traffico convulso ben più che piazza, un monumento comunque c’è: ed è quello dedicato ai diciassette milanesi fucilati dai tedeschi il 9 e il 10 agosto del 1944».

Ciò che egli scrive è frutto di una lettura superficiale e frettolosa delle memorie di Costa: Messori sommariamente dichiara che i tedeschi (il 9 e il 10 agosto) fucilano “diciassette milanesi”, mettendo insieme l’attentato di viale Abruzzi e la strage nazifascista.

Per rispetto della verità fattuale, è necessario ribadire che i partigiani milanesi, fucilati dai militi della brigata nera Ettore Muti (e non “dai tedeschi”, come dice Messori), all’alba del 10 agosto 1944 (e non “il 9 e il 10 agosto”), per ordine del comando della sicurezza nazista, non furono diciassette ma quindici; ed è infatti a loro che è dedicata la stele in memoria della strage. Bisogna poi aggiungere che non è il fatto in sé, che spiega perché Valerio scelse piazzale Loreto, per rendere pubblica la fine di Mussolini e della dittatura. Ciò che lo indusse a quella scelta, invece, fu lo sprezzante vilipendio dei corpi dei partigiani assassinati lì otto mesi prima dai fascisti, esercitato dai militi di guardia, sommato al feroce, arrogante obbligo imposto ai passanti, armi alla mano, di assistere all’oltraggio dei corpi, inferto dai fascisti dopo la fucilazione. La strage nazifascista di piazzale Loreto e le modalità con cui fu eseguita ebbero indubbiamente un forte valore simbolico per la Resistenza italiana e, soprattutto, milanese. Non avendo indagato a fondo sull’intera vicenda, Messori non lo capisce, ed è per questo che non riesce neppure a capire il nesso causale che lega la strage al secondo e più famoso episodio legato a questo luogo: l’esposizione dei corpi di Mussolini, della sua amante e dei gerarchi fascisti, il 29 aprile 1945. È comprensibile, quindi, che la sua ignoranza gli impedisca di spiegarlo anche ai suoi lettori.

Come “andarono davvero le cose”, si sa invece benissimo: l’ha già accertato il Tribunale Militare di Torino, ben sei anni prima dell’indecente articolo, condannando all’ergastolo il criminale di guerra nazista, Theodor Saevecke; è Messori che non lo sa. Per saperlo, senza andare poi tanto lontano, nel tempo come nello spazio, bastava che egli consultasse l’archivio del Corriere, per cui stava scrivendo l’articolo in questione, che aveva seguito quel processo in ogni sua fase.

Invece, Messori si affida pedestremente alle memorie di Costa:

«Le sue memorie sono state giudicate veritiere e oggettive dal maggior esperto di queste cose, Renzo De Felice, ed egli stesso le ha fatte pubblicare da un’editrice insospettabile come il Mulino, che le ha ripresentate in queste settimane in edizione economica.»

Accecato dal suo pregiudizio anti-antifascista, egli ha mancato di applicare al suo articolo il rigore scientifico del ricercatore e si è affidato alla fama di De Felice, unico storico coinvolto nella valutazione del volume. E il famoso storico del fascismo non espresse un giudizio valoriale sui contenuti; semmai, lo fece sul valore documentale, in quanto memorie di parte. Tuttavia, Messori, non è uno sciocco né un ricercatore improvvisato: dobbiamo, dunque, accreditarlo di un approccio superficiale alla fonte, scartando la malafede? Direi di no. Vien da dire, piuttosto, che il moralismo sta all’etica professionale dello storico come la stupidità sta all’intelligenza.

Vista la miseria morale dell’articolo, poi, Messori avrebbe fatto meglio a non invocare l’etica cristiana per esprimere la sua avversione ai due totalitarismi, perché la superficiale approssimazione della sua narrazione induce i lettori appena un poco documentati a capire immediatamente quanto poco sincera sia la sua dichiarata equidistanza. Tra l’altro, oltre a negare la misericordia cristiana a chi porta il peso insostenibile dell’immenso dolore di questa vicenda (le famiglie dei quindici partigiani assassinati, ma anche le famiglie delle vittime dell’attentato di viale Abruzzi), Messori viola platealmente il diritto alla verità che spetta, non solo e prima di tutto, alle vittime, per ovvie ragioni, ma anche alla società intera, che ha diritto di formarsi un’opinione, rispettosa delle norme del vivere civile, e non eterodiretta dal suo pregiudizio anti-antifascista. Insomma, se non c’è alcun dubbio che i famigliari delle vittime e l’intera società abbiano diritto alla verità, Messori, nella sua narrazione storiografica, ha specularmente il dovere morale, cristiano e professionale di dire la verità. Se, con la stessa intransigenza, applicassimo il rigore del suo integralismo cattolico a quanto egli scrive, dovrebbe bruciare nelle fiamme dell’inferno per l’eternità.

Vale la pena di ribadire, ancora una volta, quanto già affermato in linea di principio: antifascismo non è sinonimo di comunismo, ma di democrazia e di libertà; l’antifascismo si contrappone al totalitarismo fascista che, invece, nega con la violenza, l’esercizio della democrazia rappresentativa e dei diritti civili, principi basilari in una società moderna.

A questo proposito, non c’è alcun bisogno di Messori per sapere che fascismo e comunismo sono due totalitarismi: il fatto è ormai accettato e indubbio, già dagli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Hannah Arendt scrisse le sue riflessioni sul totalitarismo52. Ciò che invece resta inaccettabile è la tendenziosa e pregiudiziale insistenza di Messori nel confondere antifascismo con comunismo. Con ironia del tutto involontaria, mentre egli prende le distanze dal Grande Fratello, riempie il suo articolo di false notizie, utilizzando l’indubbio credito di cui gode presso i suoi lettori, per orientarli verso la sua interpretazione della storia della guerra di Liberazione, e per suggerire loro «come [e cosa] devono pensare» della strage di piazzale Loreto.

A questo punto, sorge legittimo il dubbio che non sia per comodità ma per scelta pregiudiziale che Messori faccia riferimento al ricordo soggettivo di Costa, attribuendogli un avallo di tutti gli storici che non c’è mai stato, e per questo motivo, tra le altre cose, è fuori della metodologia della ricerca storica. Quando egli scrive il suo articolo, il processo a Saevecke si è concluso da quasi sei anni e, da allora, sono disponibili i documenti che hanno stabilito la verità giudiziaria, ma anche l’attuale verità storica, su quel tragico evento e la sua genesi. Eppure, Messori non si prende nemmeno la briga di consultarli: non è neppure a conoscenza che c’è stato un processo, che ha analizzato la strage, studiato le motivazioni e le fonti, vagliato ogni atto, esaminato le responsabilità e le azioni di ogni attore sulla base di documenti e testimonianze inequivocabili, giungendo a conclusioni ben precise che hanno portato la corte militare a esprimere un verdetto di colpevolezza dell’imputato di quella strage, sanzionandolo con l’ergastolo. La documentazione di quel processo è a disposizione del pubblico. Né Messori si pone alcun dubbio sul perché si riparli di quell’eccidio a distanza di oltre cinquant’anni: per lui non esiste l’armadio della vergogna, in cui i vertici dello Stato hanno occultato, per oltre 50 anni, i fascicoli delle stragi naziste e fasciste. O, se lo sa, preferisce non parlarne.

Affermare dunque che la ricostruzione di Costa della strage sia

«confermata da tutti gli storici53, […] in pubblicazioni accademiche, da non far circolare troppo per non suscitare le reazioni, temibili, dei sacerdoti della fruttuosa retorica resistenziale54»,

è una presa di posizione di parte, infinitamente lontana dall’invocato amore per la verità; e qui non si tratta di «retorica resistenziale» ma piuttosto di realtà fattuale.

Quanto all’italianità dei “territoriali della Wehrmacht”, vittime dell’attentato di via Rasella, Messori vuole, ancora una volta, costringere la realtà fattuale nella sua limitata realtà. Prima di ogni altra considerazione, mettiamo le cose al loro posto: i militari altoatesini non erano della Wehrmacht, ma facevano parte delle SS e appartenevano all’11a compagnia del 3° battaglione Bozen55. Secondo la sentenza della Cassazione dell’agosto 200756, che condannò Il Giornale per diffamazione di Bentivegna e degli altri esecutori, i “vecchi territoriali della Wehrmacht” erano uomini validi, compresi tra i 26 e i 43 anni, armati di tutto punto: sei bombe a mano e una pistola ciascuno. E tedeschi lo erano per davvero: erano stati reclutati nella Zona di Operazioni Alpenvorland, il nostro Trentino-Alto Adige, che, il 10 settembre 1943, la Germania nazista aveva inglobato con un’azione di forza nel territorio metropolitano del Terzo Reich, dandogli appunto quella denominazione, senza che la repubblichina fascista alzasse un dito. Va poi detto che, contrariamente alla loro scelta iniziale, moltissimi tra coloro che optarono per la Germania nel 1939, non lasciarono mai l’Alto Adige. È dunque molto probabile che chi allora vestì i panni delle SS, prestando il giuramento nazista di fedeltà a Hitler, in un fluente tedesco, l’abbia fatto in piena coscienza. Anzi, la Cassazione dà il fatto per certo.

Quando Messori paragona l’attentato di via Rasella alla strage di piazzale Loreto, sbaglia: il termine di paragone corretto è l’attentato di viale Abruzzi. Comunque sia, quando afferma che quella non fu un’azione di guerra ma un’azione politica voluta dai comunisti, nega la legittimità della Resistenza e dimostra palesemente e ancora una volta il suo pregiudizio anti-antifascista. Con la costituzione della repubblica sociale italiana, si realizzò una situazione singolare: due Stati contrapposti reclamavano entrambi l’esercizio legittimo della forza e dell’autorità dello Stato sul medesimo territorio. Tra l’altro, la Resistenza, una volta riconosciuta dagli Alleati, riceverà anche la delega a rappresentare il governo legittimo dei Savoia nell’Italia occupata57. Era, dunque, inevitabile che ne scaturisse la guerra civile, la cui responsabilità ricade totalmente su Mussolini58, che barattò la sua libertà personale e la restaurazione del regime fascista con l’occupazione militare nazista dell’Italia settentrionale e centrale.

Messori asserisce che

«[…] a Roma, i tedeschi si sarebbero presto ritirati ma nel popolo romano non c’era sufficiente odio per loro, i lutti non erano stati tanto gravi ed estesi da risvegliare nella gente un furente antifascismo che essi, i comunisti, avrebbero poi utilizzato a dovere, usando ai loro scopi i “martiri”».

Insomma, il popolo romano odiava i tedeschi, ma non troppo. I lutti ci furono, ma non tanto gravi.

Forse, allora, il popolo romano, i tedeschi li amava, ma non tanto?

Mah! Chissà perché il popolo romano insorse in armi, mentre i vertici dell’esercito e dello Stato se la davano a gambe per salvare la pelle?

Ciò malgrado, Messori insiste:

«Un calcolo egualmente cinico fu fatto dai capi partigiani milanesi».

Solo il suo radicato pregiudizio anti-antifascista può permettergli di descrivere una mentalità partigiana59 così contorta e perversa, senza alcuna prova documentale, né almeno il coraggio morale di dichiarare apertis verbis che questa è solo una sua legittima, ma personale opinione. Tra l’altro, le modalità della strage delle Fosse Ardeatine, a seguito dell’attentato di via Rasella, erano così disumanamente sproporzionate, che gli stessi nazisti ritennero necessario tenerla ben nascosta, facendo saltare gli accessi alle cave con la dinamite, per evitare la temuta reazione popolare.

Che poi Messori, irridendo inconsapevolmente (?) le vittime, affermi

«Addirittura, rischiavano di diventare “simpatiche” ai milanesi persino le SS che avevano rilasciato centinaia di operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio nel Reich.»

è un falso: gli “operai arrestati e destinati al lavoro obbligatorio nel Reich” non furono affatto rilasciati ma deportati in Germania e solo la metà di essi fece ritorno in Patria. Ed è un’invenzione di Costa la pretesa operazione di pubbliche relazioni, poi ripresa da Messori, come si è già dimostrato, anche perché smentita da testimoni60 e da documenti nazisti61> e fascisti62 che non ne fanno alcun cenno. Anzi: alla prova dell’analisi scientifica, l’affermazione sulle SS, che “rischiavano addirittura di diventare simpatiche”, diventa, come minimo, ridicola, se non offensiva dell’intelligenza del lettore!

E dal ridicolo, poi, si passa al farsesco quando Messori non si prende nemmeno la briga di controllare e correggere l’errore topografico di Costa, che scambia viale Abruzzi63 con viale Lombardia, che nasce in piazza Piola e finisce in piazza Durante, mentre Costa lo fa sbucare in piazzale Loreto! Anche nel 2005, era sufficiente usare internet per verificarlo; senza contare poi che, Messori era a Milano e poteva controllare direttamente in loco.

Quando egli scrive che

«I morti furono sette: cinque soldati tedeschi, compreso il grosso maresciallo, e due popolane milanesi.» e i feriti «furono una trentina»,

ripete servilmente le tesi di Costa, che i testimoni e i documenti dimostrano essere palesemente false, senza nemmeno tentare di correggere gli errori: non ci furono morti tedeschi; quelli civili furono sei, tra i quali una donna che fu identificata dal marito nel pomeriggio dell’attentato; i feriti furono undici, di cui cinque gravi, come dice il pluricitato rapporto del capitano Formosa della GNR.

Se le memorie di Costa hanno valore di documento della mentalità fascista e di come, in quel campo, si vivessero certe vicende, dovrebbe essere compito di Messori, che si improvvisa storico del fascismo e della Resistenza, confrontarle con altre fonti e altri documenti per vagliarle e verificarne il grado di attendibilità. Cosa che puntualmente Messori evita di fare per costruire una verità storica – a essere buoni – molto soggettiva che possa essere compressa a forza entro i confini ristretti dei suoi pregiudizi. Povero e maltrattato Marc Bloch!

E, ancora: i fucilati, come si è già detto, furono quindici e non diciassette; la strage fu eseguita alle 5.45 del 10 agosto 194464 e terminò alle 6.10; la stele odierna, a memoria della strage dei quindici partigiani, sorge nell’aiuola posta in via Andrea Doria, ove fa angolo con piazzale Loreto. Infine, per accertare che l’eccidio avvenne a fianco del distributore Esso, a cui fu appeso Mussolini, dalla parte dell’angolo di piazzale Loreto con via Andrea Doria, dove oggi ci sono gli uffici di una nota banca milanese, basta il confronto delle storiche fotografie dell’esecuzione con le foto attuali e la visione odierna di quell’angolo.

E, per concludere, ecco l’immancabile mozione degli affetti:

«Anche qui, dunque, come a Roma, nessuna giustificazione “militare”, solo motivazioni politiche che, tra l’altro, portarono alla morte anche di due donne del popolo con le loro povere borse e delle quali nessuno ha mai parlato».

Falso come Giuda: nell’attentato di viale Abruzzi, che generò la strage di piazzale Loreto, morì una sola donna, Anna Berlesi, che passava casualmente per quel luogo e quindi, non era in fila per ritirare i fantomatici prodotti alimentari distribuiti gratuitamente dal “generoso” esercito nazista. A costo di diventare noiosi, dobbiamo ripeterci: è stato ampiamente provato che quella “generosa distribuzione”, inventata di sana pianta, in primis, da Costa e fatta, poi, propria dalla destra neofascista e dalla vulgata anti-antifascista, non ci fu proprio.

Se pressapochismo e/o malafede ci fu mai nell’analisi della storiografia della Resistenza, al fine di piegare la realtà storica nei limiti angusti dell’anti-antifascismo, questa fu proprio la narrazione della strage di piazzale Loreto, scritta da Vittorio Messori, per il Corriere della Sera, il 26 aprile 2004.

Indro Montanelli. Il principe dei bugiardi

Di Indro Montanelli si è scritto e parlato molto fin da quando era in vita. Della sua movimentata e straordinaria vita privata e professionale si sa praticamente tutto; quindi, abbiamo preferito metterne qui in evidenza gli aspetti “resistenziali”, limitandoci a una sintetica scheda degli altri aspetti della sua arcinota vita professionale

Montanelli nacque a Fucecchio nel 1909, in una famiglia medio-borghese: il padre era insegnante di lettere e poi preside; la madre, casalinga, era figlia di ricchi commercianti di cotone. Conseguì la maturità classica nel 1925 al liceo di Rieti, dove il padre, lì trasferito, era preside. Nel 1930, si laureò in legge a Firenze con una tesi sulla legge Acerbo. Nel 1932, conseguì una seconda laurea in scienze politiche.

Nel corso della guerra coloniale in Etiopia (1935-36), cui partecipò col grado di sottotenente, il ventiseienne Montanelli ebbe una relazione di madamato (convivenza more uxorio) con una ragazzina eritrea di 12 anni, Fatìma, malgrado che già allora la legge italiana65 vietasse i rapporti sessuali con minori di 14 anni, considerandoli violenza carnale. Comprò Fatìma versando al padre la cifra di 500 lire, oltre a un cavallo e un fucile. La moglie bambina lo seguì per l’intera permanenza in Africa; l’abbandonò, poi, al suo destino, cedendola al generale Pirzio-Biroli, nell’agosto 1936, quando rientrò in Italia.

Nel settembre 1938, entrò nell’organico dell’allora fascistissimo Corriere della Sera, diretto da Aldo Borelli, grazie a Ugo Ojetti; l’incarico escludeva categoricamente la cronaca politica. Il 12 settembre 1943 non si ripresentò in redazione e si nascose in casa di amici. Nel febbraio 1944 fu arrestato come profittatore di regime e per aver pubblicato articoli diffamatori del fascismo. Evaso dal carcere di san Vittore, con la complicità dell’agente dell’OVRA Luca Ostéria66, riparò in Svizzera. Rientrò in patria a fine 22 maggio ’45 e tornò al Corriere, ove rimase fino al 1973, uscendone in polemica con la proprietaria Giulia Maria Crespi e con Piero Ottone, allora direttore della prestigiosa testata, non condividendo la linea editoriale che strizzava l’occhio alla sinistra istituzionale. Diede le dimissioni, anticipando il licenziamento preannunciatogli verbalmente da Ottone, non avendo, la proprietà e la direzione, gradito le dichiarazioni polemiche sulla linea editoriale rilasciate da Montanelli al settimanale Panorama.

Grazie al generoso finanziamento di 12 miliardi di lire per tre anni da parte di Eugenio Cefis67, presidente della Montedison, Montanelli avviò il progetto di un quotidiano tutto suo, Il nuovo Giornale, che vide la luce nel giugno 1974. Collaborarono alla nuova testata, di cui ovviamente Montanelli era il direttore, firme illustri del giornalismo e della cultura italiani.